播放器配置之路

这必然是一个发烧到退烧的过程。

一切都是从VCB-Studio的教程开始的。入坑时发烧,同时也因为不懂,所以直接用现有的配置。在了解更多知识后,逐渐考虑与功耗的均衡,有了自己的选择。

笔记本电脑

配置:Intel i5 5200U + Intel HD Graphics 5500 + 1366*768屏幕

(虽然有个独显N卡940M,但发热过大而放弃。同样的配置,虽然放在940M上,负荷30~40%,放在核显上,负荷70+%,但风扇转(zao)速(sheng)核显要低一个挡位。)

解码使用LAV硬解(Intel Quick Sync)或者软解。CPU和核显是在一起的,同一套散热。硬解的发热可能会小一些。

chroma upscaling: SoftCubic60 + AR

image downscaling: DXVA2

一开始使用的是VCB-Studio推荐的Catmull-Rom + AR + LL,但风扇太响。AR从relaxed换为strict (soft)后,负荷下降了8~9%,风扇噪声小了一些,算是一个比较合适的配置。不过经过对比bilinear,Catmull-Rom和DXVA2处理结果截图后,发现在笔记本这块垃圾屏幕上几乎看不出差别,所以选用DXVA2进一步降低负荷。

image upscaling: Lanczos 4 taps + AR

其他配置参考万年冷冻库和VCB-Studio。

台式机

配置:Intel i7 8700K + NVIDIA GTX 1650 + 1920*1080屏幕

解码是使用LAV软解。解码4K HDR HEVC的《黑白魔女库伊拉》有明显升温。

chroma upscaling: super-xbr + sharpness: 100 + AR

image downscaling: Catmull-Rom + LL + AR (relaxed)

image upscaling: Jinc + AR

其他设置

artifact removal都不选,如果观察到某个视频有明显色带再手动打开reduce banding atrifacts。

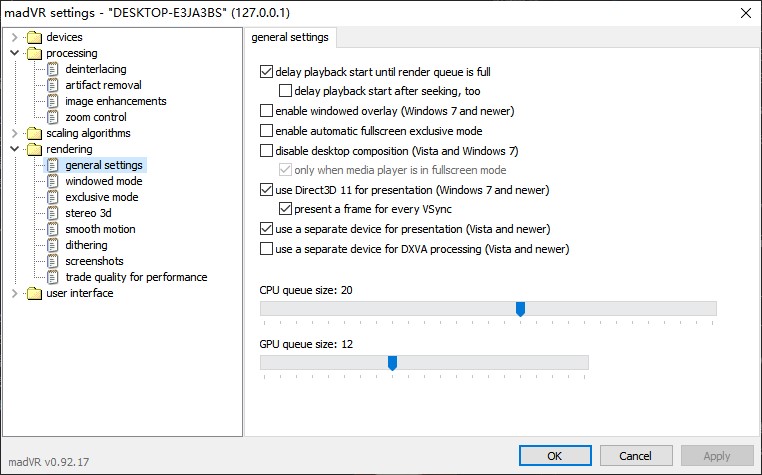

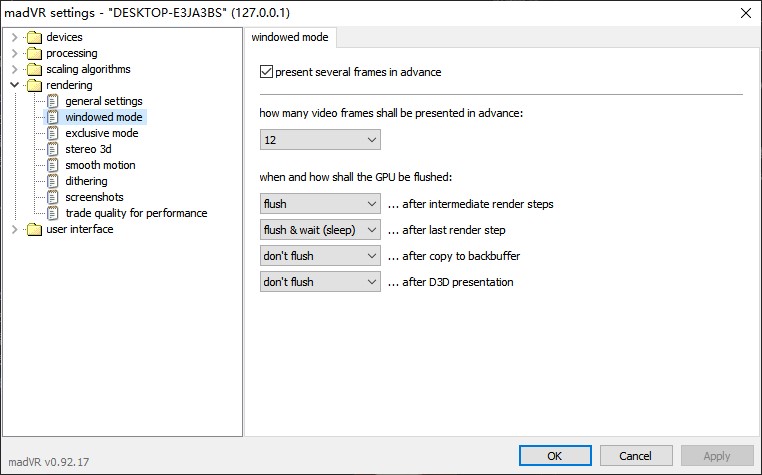

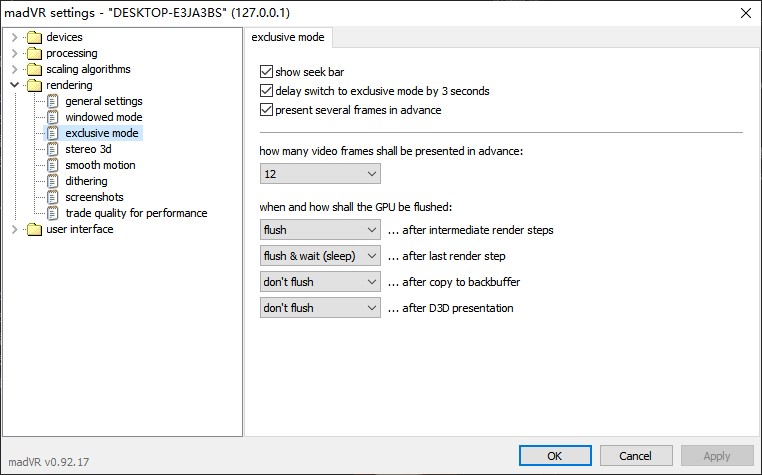

窗口模式设置如下:

一些设置可以根据万年冷冻库的介绍进行调整。